聚酰亚胺的性能和需求已经发展到什么程度了?

聚酰亚胺(PI)作为一种高性能的特种工程塑料,凭借其卓越的综合性能,逐渐成为众多前沿科技领域不可或缺的关键材料,被誉为“黄金材料”。

一、聚酰亚胺简介

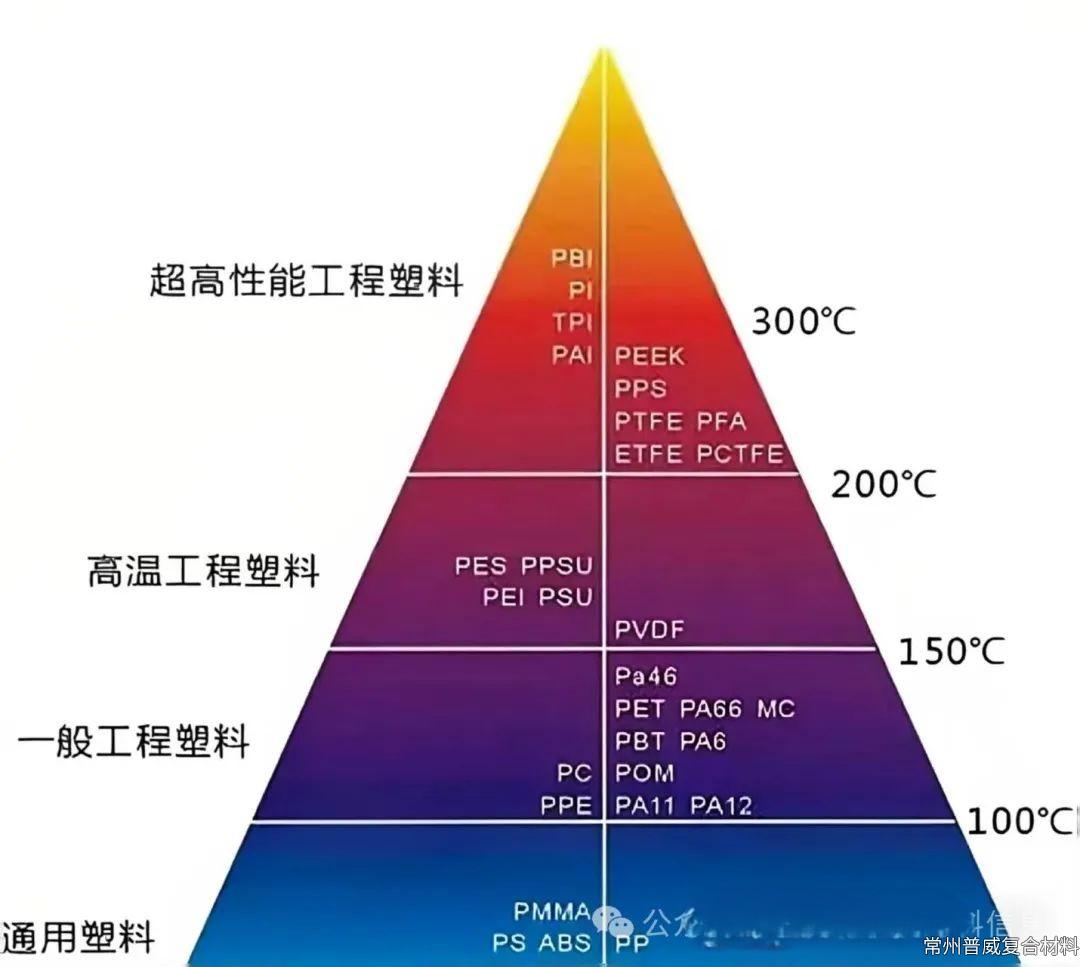

聚酰亚胺是一类以酰亚胺环为结构特征的高性能聚合物材料,其刚性分子链结构使其具有优越的力学性能,同时还是一种耐高温聚合物,通常在550℃下能短期保持主要的物理性能,在接近330℃下能长期使用。图源自网络。

聚酰亚胺树脂的工业化已经有半个世纪的历史,作为工程塑料和复合材料的基体在高技术领域发挥了重要作用。

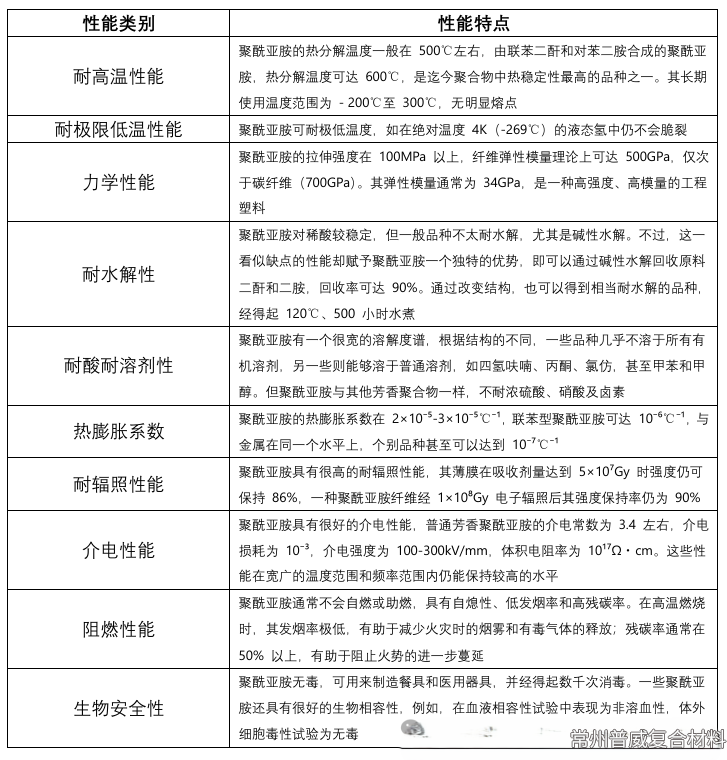

聚酰亚胺具有优异的耐辐照、耐腐蚀、耐高低温性能、化学稳定性以及力学性能和介电性能,与碳纤维、芳纶纤维并称为制约我国发展高技术产业的三大“卡脖子”高分子材料。

其综合性能位居高性能聚合物材料金字塔的顶端,在航空航天、电子电气、交通运输、能源动力、国防军工等众多高技术领域中得到了广泛应用。

二、聚酰亚胺的发展历程

聚酰亚胺的开发始于20世纪初。1908年,Bogert和Rebshaw等通过熔融缩聚制备出芳香族聚酰亚胺,但由于其加工性能差,发展和应用受到限制。直到1955年,美国杜邦公司申请了第一件关于聚酰亚胺应用的专利。

1961年,杜邦开发了芳香族聚酰亚胺薄膜产品Kapton®并正式实现聚酰亚胺的工业化。此后,聚酰亚胺技术不断发展,1964年杜邦开发了vespel®模塑料和Pyre ML®清漆,同年美国石油公司开发了电器绝缘用聚酰亚胺清漆。

1978年,日本宇部兴产株式会社开发了Upilex®系列产品。20世纪末至21世纪初,聚酰亚胺技术进一步拓展,日本三菱瓦斯开发了无色透明聚酰亚胺薄膜,韩国SKC公司建立聚酰亚胺薄膜生产线。

我国聚酰亚胺的研发始于20世纪60年代,最初是为了满足绝缘薄膜和漆包线漆的需求。早期主要由国家科研院所开展工作,如中国科学院长春应用化学研究所、上海合成树脂研究所和桂林电器科学研究院等。

20世纪70年代,成都科技大学(现四川大学)开展双马来酰亚胺的研究。21世纪初,随着中美贸易争端加剧,为破解“卡脖子”问题,中国石油、中国石化等大型国有企业也加入了聚酰亚胺的研发和生产,形成了新的发展格局。

三、聚酰亚胺的独特性能

四、聚酰亚胺的应用领域

聚酰亚胺的产品形态丰富多样,包括薄膜、浆料、树脂、纤维、泡沫、复合材料等,广泛应用于多个领域。

(一)薄膜

聚酰亚胺薄膜是最早商业化、市场容量最大的产品形式,通常由聚酰胺酸(PAA)浆料流延成膜后经亚胺化制成。常规聚酰亚胺薄膜呈琥珀色,具有优良的力学性能、介电性能、耐高低温和耐辐照性能,被誉为“黄金薄膜”。

聚酰亚胺薄膜可分为电工用、电子用、热控用、航天航空用和柔性显示用等,广泛应用于电子设备、航空航天和柔性显示等领域。

(二)纤维

聚酰亚胺纤维是一种重要的高性能纤维,耐高温聚酰亚胺纤维是目前使用温度最高的有机合成纤维之一,可以在250℃至350℃的温度范围内使用。

其耐光性、吸水性、耐热性等方面优于芳纶和聚苯硫醚纤维,强度比芳纶高出约1倍,是目前力学性能最好的有机合成纤维之一。聚酰亚胺纤维可用于高温、放射性或有机气体和液体的过滤、隔火毡、纤维纸、防弹、防火阻燃织物等。

(三)先进复合材料基体

聚酰亚胺作为复合材料的基体,用于航天、航空器及火箭的结构部件和发动机零部件。在380℃或更高温度下可以使用数百小时,短时间可以经受400℃至500℃的高温,是最耐高温的树脂基复合材料之一。

例如,碳纤维/聚酰亚胺复合材料在飞机制造工业中应用广泛,可用于生产飞机发动机罩、通风管、发动机扇叶片等。

(四)工程结构

聚酰亚胺工程塑料有热固性和热塑性两种,可以模压成型,也可用注射成型或传递模塑。主要用于自润滑、密封、绝缘及结构材料。

以杜邦的Vespel为代表的超级工程塑料,可在低温到高温的非常宽的温度范围内长期使用,并具有优良的耐磨性能,因此被广泛应用于飞机发动机零部件、汽车、卫星、机械等领域。

聚酰亚胺泡沫塑料用作耐高温及超低温的隔热和隔音材料,具有良好的隔热和隔音效果。