为什么有些工程塑料材料传热那么慢?

我们生活在一个处处“传热”的世界:煮水要快热、电脑要快冷、宇航服要保温、建筑要隔热。而所有这些过程背后,其实都与一个关键问题有关——热量如何在材料中流动。

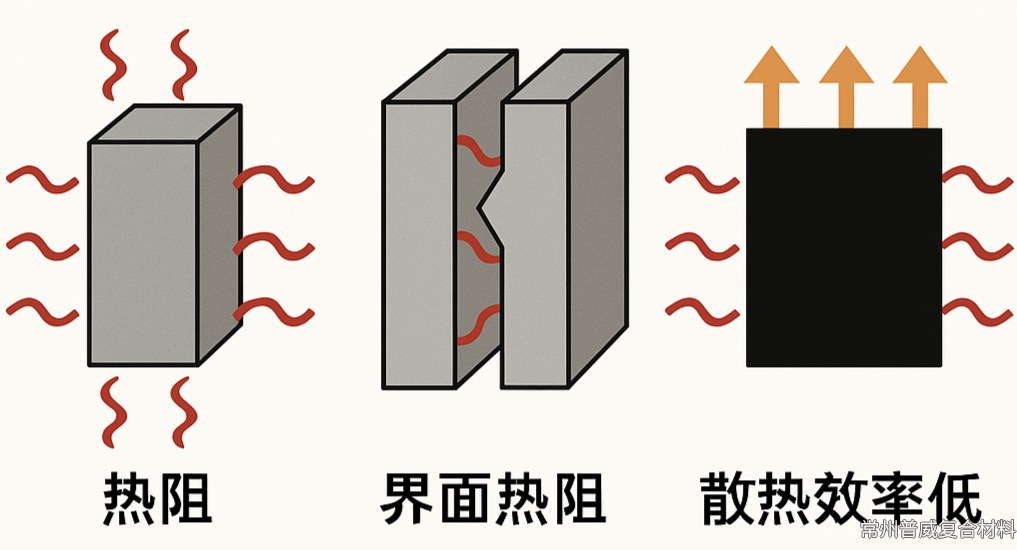

但是,热量也会“堵车”。就像交通高峰期的街道,热在某些材料中流得极慢,甚至“卡住了”,形成我们所说的热阻现象。在电子设备、能源系统、建筑工程中,热量传不出去的问题越来越成为工程设计的瓶颈。

今天,就让我们一起探索:为什么有些材料传热这么慢?热量在材料中“堵”在哪里?我们又能做些什么来“疏通”热流?

---

一、热是怎么传递的?

要想知道热量为啥传不动,得先搞清楚热量是怎么“走”的。

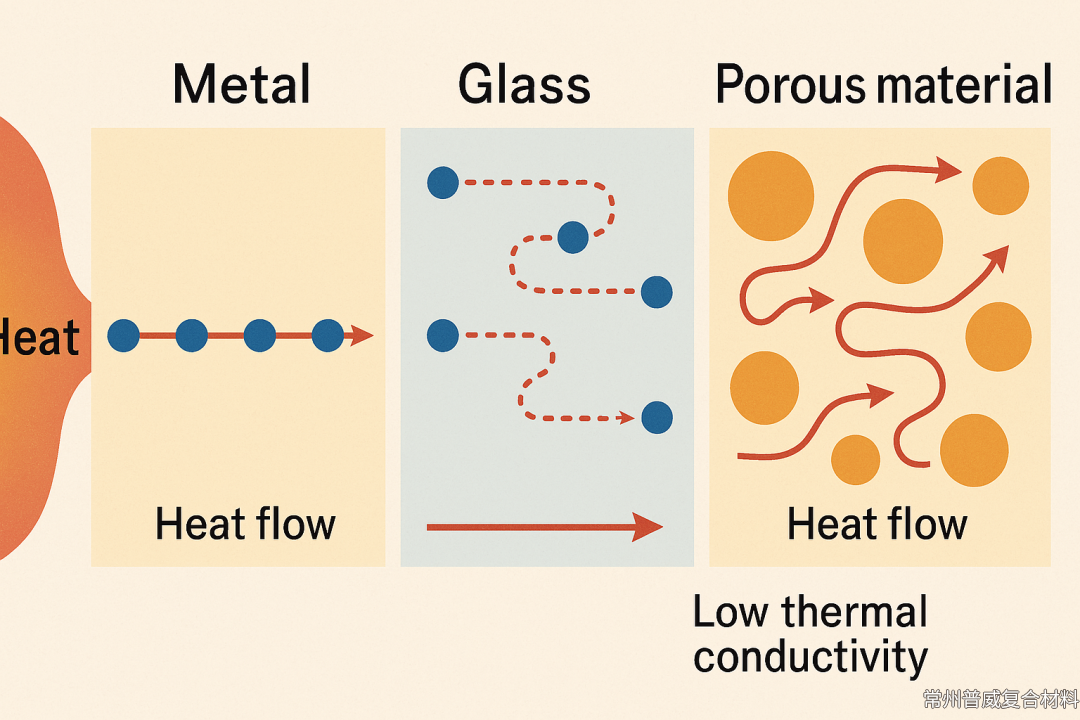

在固体材料中,热传导主要靠两类“搬运工”:

声子:即晶格振动波,是大多数绝缘体的热传导载体;

自由电子:是金属中传热效率极高的“高速通道”。

在金属里,自由电子像高速列车一样穿梭,顺带搬运热量;而在陶瓷、玻璃等材料中,则主要靠原子之间振动的“声子”来传热。

液体中的传热主要依靠分子间的碰撞,气体中更是依赖分子自由运动的“磕磕碰碰”。总体来说,气体传热最慢,液体次之,金属最快。

---

二、热量为什么会“堵车”?

1. 晶格缺陷和杂质

在理想晶体中,声子传播通畅,热量流动顺滑。但现实中的材料总有各种“坑洼”:杂质原子、空位、错位、间隙原子……这些缺陷就像马路上的障碍物,会让声子在传播过程中发生散射、偏转,降低了传热效率。

2. 晶界与相界

多晶材料或复合材料内部有大量晶粒,而不同晶粒之间的边界也会阻碍热的流动。每遇到一个晶界,声子就要“换一条路”,可能还得“翻译成对面能懂的语言”才能继续传播。界面越多,热阻就越大。

3. 非晶结构

玻璃、聚合物等材料属于非晶态,内部原子排列混乱,声子无法形成良好的传播波,只能“随机跳跃”,效率低得多。这也是为什么玻璃看起来像固体,但导热性能却远不如金属。

4. 多孔结构和夹杂气体

多孔材料,如泡沫金属、气凝胶、保温泡沫板等,因其内部充满空气或其他低热导率气体,会极大地阻碍热流通过。而且气体与固体之间频繁交替,界面散射效应也会增强,这就好比热量得走“碎片化”的小路而非高速通道。

---

三、哪些材料是“热传导最差”的?

说到传热慢的材料,其实我们生活中早已见过不少。比如空气,本身就是一种热的“绝缘体”,它的热导率非常低,大约只有 0.026 W/m·K,因此双层玻璃窗和保温杯壁之间常常夹一层空气来隔热。

泡沫塑料,尤其是聚苯乙烯泡沫板,是建筑隔热材料的“老朋友”,其热导率通常在 0.03 左右,不仅轻巧,还能有效阻止热量通过。更厉害的是二氧化硅气凝胶,它被称为“世界上最轻的固体”,热导率甚至可以低于 0.02 W/m·K,是目前已知隔热效果最好的材料之一。

而我们熟悉的玻璃,虽然是固体,却因为它的结构是非晶态的(不像金属那样有规律排列),声子在里面传播非常困难,热导率一般也只有 1 左右,远远低于金属。

再比如木材,它虽然比气体导热稍强,但也只是 0.1 到 0.2 W/m·K 的水平,这也是为什么木质结构常被用来保温、隔热。

相比之下,铜的热导率高达 400 W/m·K,银甚至超过 430 W/m·K。你可以想象,在铜和气凝胶之间,热量流动速度的差距就像高铁和步行的区别!

---

四、热量被“堵”住了会怎样?

1. 电子设备过热

芯片运行时会产生大量热量,如果不能及时排出,就会引起温度升高、性能下降,甚至烧毁元器件。为了解决这个问题,现代电子设备中必须使用导热硅脂、热界面材料(TIM)、热管、石墨烯片等材料进行高效散热。

2. 电池热失控

在锂电池或燃料电池中,局部过热不仅影响电化学反应效率,更有可能引发“热失控”——电池自我升温、自燃甚至爆炸。所以,电池设计中也必须综合考虑热扩散与导热路径。

3. 建筑隔热与能源节约

反过来说,有时候我们就是需要“热量被堵住”。例如保温杯、房屋外墙、冷链运输箱等,都利用了低热导率材料来减少热量交换,节约能源。

这时候,“热的不良导体”就成了超级英雄!

---

五、如何“解堵”?提升或控制热导率的方法

面对不同需求,我们需要“有选择地让热流动”,这就引出了热导率调控的多种策略。

1. 纳米调控

通过设计材料的微观结构,比如控制晶粒尺寸、优化晶界结构、构建有序导热网络,可以引导声子传播路径,提升或降低导热性能。

2. 加入导热填料

在聚合物、涂层等热导率较低的材料中,加入石墨烯、碳纳米管、金属颗粒等高热导率填料,能够显著提高整体热导率,常用于电子封装与导热胶中。

3. 构建方向性通道

通过层状结构、拉伸取向、冷冻铸造等方式,使热量在某一方向上传导更快,实现定向导热,尤其适用于柔性电子、柔性散热膜等新兴领域。

4. 多功能热控材料设计

现代材料研发中也追求智能化——比如相变材料(PCM)可以在一定温度下吸收或释放潜热,实现自动调温;热整流器则能实现“单向导热”,就像热流的“电子二极管”。

---

六、未来:热控材料的智能时代

随着5G设备、可穿戴电子、柔性显示器、航天器等技术的快速发展,对“热”的控制也越来越苛刻。人类对材料的要求已不仅仅是“快不快”,而是要能主动调节、精确控制,甚至对环境作出反馈。

未来的热控材料可能具备这样的能力:

能根据温度自动改变热导率;

在电场、磁场、光照等外部刺激下切换“导热/隔热”模式;

与传感器、执行器集成,实现真正的“热智能系统”。

从最初的铜棒传热,到气凝胶保温,再到如今追求热整流和热二极管,人类与“热”的较量从未停止。